健診異常(要精密検査)

便潜血陽性

便潜血陽性の方には大腸がんや大腸ポリープの可能性があり、大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)をお勧めします。

日本では、1992年より男女とも40歳以上で毎年「便潜血検査免疫法(2日法)」による大腸がん検診が行われています。

便潜血検査は自覚症状のない消化管出血を見つけるものであり、目に見えない微量な出血も検出することが可能です。便潜血が陽性であれば、消化管のどこかで出血している可能性があります。便潜血陽性による大腸がん検診により大腸がんの死亡が減少することが世界各国の複数のランダム化比較試験で示されています。

便潜血検査では、便を検査用スティックで採取します。1回だけの検査では病気を見逃す可能性があるため、便は2日に分けて2回採取します。2回中1回でも潜血が検出されれば、便潜血陽性と判定されます。2日法が採用されているのは1日だけでは、検出率(感度)が下がるためです。2回中1回なら出血が軽い、あるいは陰性である、というわけではありませんのでご注意ください。

便潜血検査が陽性となった場合でも、まだ「大腸がんの能性がある」という段階で大腸がんの診断が確定したわけではありません、診断のため精密検査を受けていただく必要があります。精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査です。

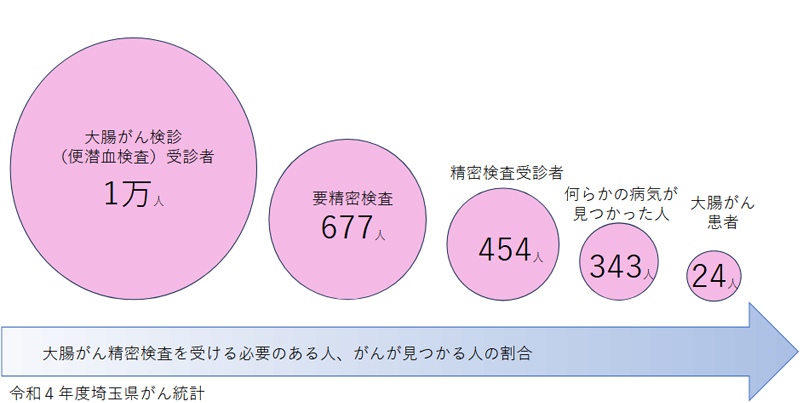

令和4年度の埼玉県のデータでは、大腸がん検診受診者が510,941人、要精密検査(便潜血陽性)となった人が34,590人(6.8%)でした。この中で実際に精密検査を行うために病院を受診した人は23,210人(精検受診率67.1%)で、精査の結果がんが発見された人は1,231人でした。つまり、このがん検診を受診した人全体の0.024%、要精査といわれた人の約3.56%の人に大腸がんが見つかったということになります。さらに、このデータでは精検を受けた人のうち、大腸がんの疑いがある人が443人、腺腫(良性だが、将来がん化する可能性のあるポリープ)を持つ人が10,089人、それ以外の大腸疾患があった人が6,226人みつかっており、全体として、大腸がんの見つかった1,231人と合わせて17,989人(大腸内視鏡検査を受けた人の77.5%)に大腸がんを含む、何らかの病気が見つかったことになります。

出典:埼玉県がん統計 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gantoukei.html

わかりやすく、大腸がん検診を1万人が受診すると、677人が「要精密検査」と判定され、精密検査(二次検診)を受けるように勧められます。精密検査を受けた人は454人でその中の343人に何らかの病気あり24人にがんがあったことになります。

大腸がん検診の問題点は、要精査となった方の受診率の低さです。2回のうち1回だけだったから、痔があるから、恥ずかしいから、内視鏡検査が大変だから、と思わずに、便潜血陽性の判定が出た場合には放置せず、大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。

国立がん研究センターがん情報サービスによると、最新のデータで、日本人のがん罹患数の一位は大腸がんです。女性に限ると、一位は乳がん、二位は大腸がんです。また、がん死亡数では二位が大腸がん、女性に限れば一位大腸がんとなります。前述したように、大腸がん検診の問題点は、要精査となった方の受診率の低さです。大腸がんは早期に見つかれば治る病気です。便潜血陽性を指摘されたときは、一度受診し、大腸カメラを受けていただきたいと思います。

がん罹患数の順位(2021年)

がん死亡数の順位(2023年)

慢性胃炎

慢性胃炎の多くはピロリ菌感染による萎縮性胃炎です。症状のないことも多く、バリウムの検査で慢性胃炎を指摘されたら、一度胃カメラをおすすめします。

慢性胃炎とは、胃の粘膜が慢性的に炎症を起こし、それが長く続く状態です。胃もたれ、胃痛、食欲低下などの症状が代表的ですが、症状のないことも多い病気です。主な原因は、ピロリ菌感染ですが、ストレス、暴飲暴食、鎮痛剤の長期服用なども原因となります。

胃カメラで、胃粘膜の炎症があり、萎縮性胃炎と診断された場合はヘリコバクター・ピロリ菌感染があるかどうかを採血などで調べ、感染があった場合は除菌治療を行います。特定の原因がはっきりしない胃炎の場合、症状が強ければ胃酸を抑えるような胃薬を処方して経過をみることもあります。

胃ポリープ

胃ポリープは基本、胃から隆起する良性の病変です。

胃カメラ(内視鏡検査)で診断できることがほとんどなので、一度内視鏡検査をお勧めします。

胃ポリープは、胃の内側に出っ張る病変に対し用いられますが、正確には、胃の粘膜から発生する良性の隆起した病変のことをいいます。一般的によくみられる胃ポリープは主に、胃底腺ポリープ、過形成性ポリープです。胃底腺ポリープであるか、過形成性ポリープであるかは、内視鏡検査でのポリープの見た目や周りの粘膜の特徴から診断できることがほとんどです。

胃底腺ポリープは、周囲の正常粘膜と同じような色調で表面がツルンと滑らかな大きさ2~5mm程度の小さなポリープです。ヘリコバクター・ピロリ感染などによる炎症の影響のない(感染していない、あるいは除菌されている)きれいな胃粘膜に発生します。逆流性食道炎などで処方される胃酸を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬)を長期間服用するとポリープが大きくなったり、数が増えることが報告されています。胃底腺ポリープにがんが発生した例も報告はされていますが、その頻度はきわめてまれですので、基本的には治療は必要とせず、あまり心配する必要もありません。

過形成性ポリープは、炎症を起こした胃粘膜に発生する、赤みの強いポリープです。主にピロリ菌が感染して活動性の炎症を伴う萎縮性胃炎の状態となっている胃に発生します。過形成性ポリープと診断され、ピロリ菌に感染している場合には、ピロリ菌を除菌することで、約80%の患者さんでポリープが小さくなる、あるいは消失することがわかっています。過形成性ポリープは、頻度は高くありませんががん化する例も報告されていますので、ピロリ除菌後の経過観察として年に1回程度の内視鏡検査が推奨されています。

ピロリ菌陽性

ピロリ菌感染は胃がんのリスクとなります。内視鏡で特徴的な胃炎が確認できれば、ピロリ菌感染を疑い検査をします。ピロリ菌除菌により、胃がんのリスクは減少しますが、ゼロにはなりませんので、年に一度の胃カメラは必要です。

ピロリ菌はヘリコバクター・ピロリという胃粘膜に生息する細菌です。胃がんの危険因子のひとつとされていますが、感染した人の全てが胃がんになるわけではありません。胃がんの危険因子としては、ピロリ菌のほかにも、喫煙、多量の飲酒、塩分の高い食事などがいわれています。個人の体質や食事をはじめとした環境要因が重なって初めて胃がんに結びつくものと考えられます。

ピロリ菌は幼少期(5歳くらいまで)に親からの口移しや井戸水などから感染するといわれています。しかし、上下水道の整備された現代の日本では生水を飲んでピロリ菌に感染することはなく、大人になってからの日常生活ではピロリ菌の感染は起こらないと考えられています。 ですから、一度除菌の経験のある方は基本的には再度ピロリ菌の検査は必要ありません。(後半述べますが、胃カメラは必要です。)

ピロリ菌感染は、胃がんのほか、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因となりやすく、内視鏡検査で粘膜の萎縮(萎縮性胃炎)を認めることで感染を疑います。ピロリ菌感染が疑われた場合は、内視鏡検査にてがんや潰瘍がないことを確認する一方で、ピロリ抗体を測定する(採血)、尿素呼気検査(尿素が含まれる薬をのんで20分後に呼気を集め胃内のCO2の量を測定)で判定する、便の中のピロリ抗原を確認する(便を提出)、といういずれかの方法でピロリ菌の有無を検査します。

ピロリ菌陽性が確定したら、除菌治療を行います。除菌治療は、抗生物質と胃酸分泌を抑制する薬を1週間内服します。治療に伴う副作用としては、軟便、下痢、皮疹などがみられますが、一般に軽微です。近年薬剤耐性のピロリ菌が増えていますが、薬剤の組み合わせを変えることで除菌が可能となります。ヨーグルト、ココア、コーヒーなどの食品の摂取でピロリ菌の増殖が抑えられることが確認されていますが、これらで除菌となるわけではありません。

ピロリ菌の除菌の効果は薬を飲んでから一定期間置いて、尿素呼気テストや便中抗原検査で判定します。

除菌で胃がん発生の危険性が下がりますが、ゼロにはなりません。さらに、ピロリ菌除菌前の胃炎の状態が進んでいるほど除菌後も胃がんのリスクはより高く残ります。除菌が成功しても定期的な内視鏡(胃カメラ検査)が必要です。胃がんは早期にみつかれば内視鏡治療で完治できる病気です。そのためにもピロリ菌除菌後にも、定期的に内視鏡検査を受けていただきたいと思います。

肝機能異常

脂肪肝、ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害、薬剤性肝障害、自己免疫性肝炎、肝腫瘍などが考えられます。

AST、ALT、γGTPなどの数値が高値を示すとき、肝機能異常といわれます。この原因として、ウイルス性肝炎、脂肪肝、薬剤性肝障害、自己免疫性肝炎などがあります。毎日飲酒される方は、アルコール性肝障害の可能性も考えます。稀に、肝臓に腫瘍ができていることもあります。超音波検査や、採血でB型肝炎、C型肝炎の感染の有無を確認します。また、一過性のものなのか、継続して異常値を示すのか、また、食生活や生活習慣を改善すると改善するのか、などの経過をみながら判断します。肝機能障害を指摘されたら、一度受診し、検査を受けることをおすすめします。

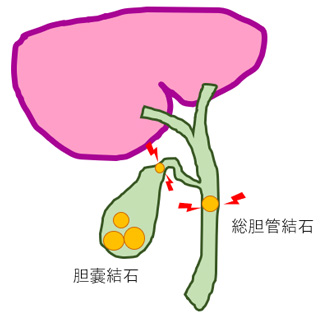

胆石

多くの人は胆石があっても無症状で治療の必要はありません。揚げ物などを食べた後、右の肋骨の下あたりが痛くなった場合、胆石発作や胆嚢炎の可能性を考えます。

胆石症は胆道の中で胆汁が石のような塊(結石)をつくり、時に痛みや発熱などの症状を引き起こす病態の総称です。食生活や体質などでできると考えられておりますが、胆嚢結石が存在しても、多くは無症状で治療の必要はありません。胆管につながる細い管が詰まると胆汁のうっ滞とともに炎症をおこすと右腹部(肋骨の下あたり)に強い痛みがでます。食後に起きやすいのが特徴です。発熱も認める場合は胆石症による胆嚢炎が疑われます。

胆石症は無症状では治療の必要はありませんが、胆嚢炎を起こしてしまった場合は胆嚢摘出術が必要となります。重症の度合いで治療を急ぐ必要もありますので、右側腹部の痛みと発熱を伴うときは早めの受診をお勧めします。

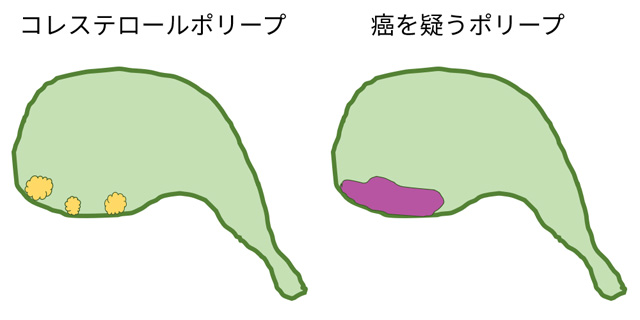

胆嚢ポリープ

胆嚢ポリープの多くは良性のコレステロールポリープであり、がん化することはありません。診断には腹部超音波検査が有用です。10mmを超えるもの、茎がないもの、増大傾向のある場合は基幹病院へ紹介いたします。

胆のうポリープは胆のう粘膜に発生した隆起性病変であり、大部分は良性で癌化することはありません。胆のうポリープの中で最も多いものは、胆汁中のコレステロールが胆のう粘膜に付着したコレステロールポリープであり、約90%を占めます。10mm超えることは稀であり、多発しやすいという特徴があります。その他、腺腫、過形成ポリープ、炎症性ポリープなどがありますが、胆のうポリープによる自覚症状はなく、健診の超音波検査等で偶然発見されることが多いです。

コレステロールポリープの診断には腹部超音波検査が有用です。小さなものに関しては腹部超音波検査にて、年に一度の経過観察を行います。大きさが10mm以上、茎がない、あるいは幅広い(広基性)、増大傾向を示す隆起性病変の場合には、胆のう癌である可能性を否定できないため、基幹病院に紹介いたします。

肝血管腫

健康診断などの超音波検査で指摘されることの多い、肝臓の良性腫瘍です。がん化することは極めてまれで、通常は定期的な超音波検査での経過観察となります。

肝臓の良性腫瘍でがん化することはほとんどありません。肝臓の良性疾患の良性腫瘍のうち、最も頻度が高く、女性に多く見られます。通常は無症状で、健康診断の超音波検査で指摘されることが多い病気です。腹部超音波のほか造影CT、MRIなどの画像診断でほとんどの場合、確定診断が可能です。血管腫と診断され増大傾向がない場合には治療の必要はなく、年1回程度の経過観察を行います。しかし肝細胞がんとの鑑別が難しいもの、腹痛など症状を有するもの、増大するもの、血液凝固異常を伴うもの(Kasabach-Merritt症候群)は手術(肝切除)の適応となりますので、速やかに基幹病院に紹介いたします。

貧血

貧血の原因には胃潰瘍やピロリ菌、過多月経、がんなどがあり、長期にわたる貧血は心不全のリスクを高めます。貧血と言われたら、放置せず医療機関を受診し、適切な治療をうけることが大切です。

貧血とは、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの量が少なくなった状態をいいます。ヘモグロビンは全身に酸素を運ぶ役割を担っているため、貧血になると、体に酸素が足りない状態となり、めまいや立ちくらみ、動悸、息切れなどの症状が起こりやすくなります。立ち上がった時に頭がふわっとする状態を「貧血」ととらえている方が多いのですが、これは「立ちくらみ」であり、起立性低血圧などに伴うもので、貧血が必ずしもあるわけではありません。

採血による貧血検査では、ヘモグロビン値が成人男性で13g/dL未満、成人女性で12g/dL未満の場合、貧血と診断されます。

貧血の原因は、大きくは、赤血球がつくれない、赤血球が過剰に失われることによる2つのものに分けられます。

赤血球が作れない原因としては、鉄やビタミンB12、葉酸、亜鉛などの原料不足があげられます。これらは極端なダイエットや偏食、妊娠や授乳による需要の増加によっておこります。また、慢性の腎機能障害や骨髄の病気(多発性骨髄腫、貧血の原因は、大きくは、赤血球がつくれない、赤血球が過剰に失われることによる2つのものに分けられます。再生不良性貧血など)、長く続く炎症(リウマチや感染症)、アルコール多飲などでも赤血球がつくれず、貧血となります。

赤血球がなくなってしまうことによる貧血の原因としては、過多月経や子宮筋腫などの婦人科疾患や、胃潰瘍、胃がん、大腸がんなどの消化器系の疾患による慢性的な出血、大量の出血があげられます。

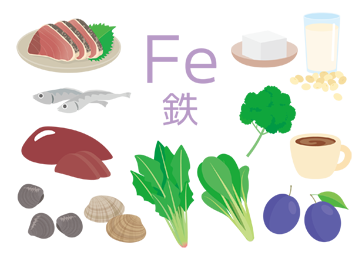

貧血を予防するため、日ごろから赤血球をつくるための栄養素をバランスよく摂取することをおすすめします。

鉄を多く含むもの:レバー(豚)、赤こんにゃく、煮干し(かたくちいわし)、あさり、しじみ、小松菜、ほうれん草、きなこ、ひじき、ココア、切り干し大根、など

亜鉛を多くふくむもの:牡蠣、するめ、牛肉、豚レバー、ナチュラルチーズなど

葉酸を多く含むもの:のり、海藻類、レバー(豚・鶏・牛)、大豆類、ドライマンゴーなど

ビタミンB12を多く含むもの:鮭、しじみ、煮干し(かたくちいわし)、あさり、あゆ、のりなど

貧血の治療は原因ごとに異なります。貧血を指摘されたら、一度、クリニックを受診し、胃潰瘍や子宮筋腫などの病気がないか検査を受けることをお勧めします。鉄剤などを飲んでも改善しない貧血には、ピロリ菌感染が原因のこともあり、胃カメラやピロリ菌抗体の検査をおすすめします。

貧血は息切れやめまい、といった症状だけでなく、イライラ、集中力低下なども引き起こします。また、長期にわたる貧血は酸素の供給不足により、心臓に負担がかかり、心不全のリスクが高くなります。妊娠中の貧血は胎児の発育に悪影響を及ぼす可能性もあります。貧血を指摘されたら、放置せずに早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

脂質異常症

女性では更年期になるとエストロゲンが減少し、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や中性脂肪(TG)が増加しやすくなります。脂質異常症は、動脈硬化性疾患(心筋梗塞、脳梗塞など)のリスクを高める主要な因子の一つです。そのため、早期に診断し、適切な治療を行うことが重要です。

血液中の脂質の値が基準値から外れた状態を、脂質異常症といいます。脂質の異常には、LDLコレステロール(悪玉コレステロール:体中にコレステロールを運ぶ)、HDLコレステロール(善玉コレステロール:余分なコレステロールを回収)、トリグリセライド(中性脂肪)の血中濃度の異常があります。これらはいずれも、動脈硬化の促進と関連します。動脈硬化がすすむと、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞などの重篤な病気を引き起こすリスクが高くなります。

LDLコレステロールの高値の原因として、飽和脂肪酸のとりすぎがあげられます。飽和脂肪酸は、肉の脂身(赤身ではなく白い部分。バラ肉、ひき肉、鶏肉の皮も含む)・バターやラード・生クリーム、インスタントラーメンなど加工食品にも多く含まれています。一般的には、冷蔵庫の中で固まっている油脂は、飽和脂肪酸の多い油脂、サラダ油や魚油のような液体の油は不飽和脂肪酸の多い油脂であることが多くなっています。

また食事中のコレステロール(主に鶏卵の黄身や魚卵)もLDLコレステロールを高くしますが、個人差が大きく、飽和脂肪酸と比べると、影響が小さいことが知られています。LDLコレステロールが高い人は、まず飽和脂肪酸のとりすぎを改め、次いで鶏卵などコレステロールの多い食品についても控えることが勧められます。

トリグリセライド(中性脂肪)の高値の要因としては、エネルギー量(特に甘いものや酒・油もの・糖質)のとりすぎがあげられます。これらを控えて運動や減量を行うことで、中性脂肪を下げることができます。また背の青い魚に多く含まれるn-3系(ω-3系)多価不飽和脂肪酸には、トリグリセライド(中性脂肪)を下げる働きがあります。

HDLコレステロールの低値は、運動や減量・禁煙によりHDLコレステロールの上昇が見込まれます。

更年期に入ると、これまでコレステロールや中性脂肪の上昇を抑えてくれていた女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が減少するため、脂質異常症がおこりやすくなります。

魚や野菜、果物などを多く食べ、脂肪分が多いもの(ケーキ、クッキー、アイスクリームなど)やスナック菓子などは控えましょう。更年期を迎えた女性には、納豆や豆腐などの大豆製品がおすすめです。大豆にはポリフェノールの一種で、女性ホルモンと似た働きをする「イソフラボン」が含まれているため、積極的に日々の食事に取り入れたい食品のひとつです。

脂質異常症を指摘されたら、動脈硬化やそれに伴う重篤な疾患を起こさないためにも、早期に診断し、適切な治療を行うことが重要です。

高血圧

血圧をコントロールすることで、脳血管疾患(脳出血や脳梗塞)、心血管疾患(狭心症や心不全)、腎臓病などの病気を予防することができます。血圧が高い、と指摘されたら、家庭血圧を測定し、病院を受診しご相談ください。

血圧とは心臓から全身に送り出された血液が血管の壁を押すときの圧力のことで、心臓が縮んだり広がったりすることで発生します。この圧は、運動後または精神的緊張、暑い寒いといった環境的影響で一時的に高くなることもありますが、慢性的に高い状態を「高血圧症」と呼びます。高血圧を放置すると、全身の血管に動脈硬化がおこり、狭心症・心筋梗塞・心不全・脳出血・脳梗塞・腎臓病などを起こしやすくなります。高血圧に対する適切な治療を行うことで、合併症が起こるリスクを減らすことが可能です。

高血圧による自覚症状はほとんどありません。まずは、自覚症状がなくても、血圧を測定することが重要です。

診察室での血圧:収縮期血圧140mmHg以上、または、拡張期血圧90mmHg以上

自宅での血圧:収縮期血圧135mmHg以上、または、拡張期血圧85mmHg以上

脳・心臓血管の病気(脳出血や心筋梗塞など)や、腎臓病の悪化を防ぐため、75歳未満の成人では一般的に診察室130/85mmHg未満、自宅での血圧125/75mmHg未満をめざして血圧の治療を行います。合併している病気の状態などによって、より厳格に下げたほうがよい場合や、逆に慎重に下げたほうがよい場合もあります。めまいやふらつきなどの自覚症状の変化に気をつけ、家庭血圧を測り、目標に向けて治療していきます。

高血圧の治療の目的は、血圧をコントロールし、合併症を予防することです。そのために重要なのは、生活習慣の改善になります。

まず1日の塩分摂取量を減らしましょう。ラーメンやうどんのスープを飲まない、味噌汁は具のみをたべる、醤油やソースのかけすぎに気を付ける、おせんべいなどの間食をさけるなど、日常生活で気を付けましょう。また、だしや酢を用いて、調理することもおすすめです。カリウムが多く含まれる野菜や果物を積極的に摂取することも推奨されます。

適度な運動も血圧を下げる効果があります。息がやや上がる程度の有酸素運動(毎日30分以上、または週180分以上)をお勧めします。

さらに、肥満傾向の方は減量すること、禁煙することも重要です。これらの方法でも、血圧が降圧目標に達しない場合は、薬物治療が行われます。血圧を下げる薬には多くの種類があり、そのなかから個々の患者さんの状況(他の疾患の有無や、年齢、全身状態など)によって最適な薬を決めていきます。十分に血圧を低下させるためにはいくつかの薬を組み合わせなければならないこともありますが、最近では2種類以上の成分が含まれる配合剤もあり、患者さんの負担を減らすことも可能です。お薬が多く、錠数を減らしたいとお考えの方は、ご相談ください。

血圧の薬は、「一度飲みだすと一生飲み続けなければいけない」と考える人が多いと思います。降圧薬は高血圧の原因を治すわけではないので、薬をやめると元に戻る可能性は高いです。しかし、服薬開始後でも、生活習慣を改善し正常血圧を維持できるようになれば、薬を徐々に減らしてみることも可能です。Ⅰ度の高血圧(140~159/90~99mmHg)では、1剤で低用量降圧薬での治療の場合、20~30%の患者さんで降圧薬をやめることができるといわれています。自己判断で薬を減量・中止することは危険ですので、主治医とよく相談するようにしましょう。